Le mythe d’une nouvelle capitale « El Dorado » ou l’échec d’un exode urbain contrôlé

Pourquoi et comment changer de capitale ?

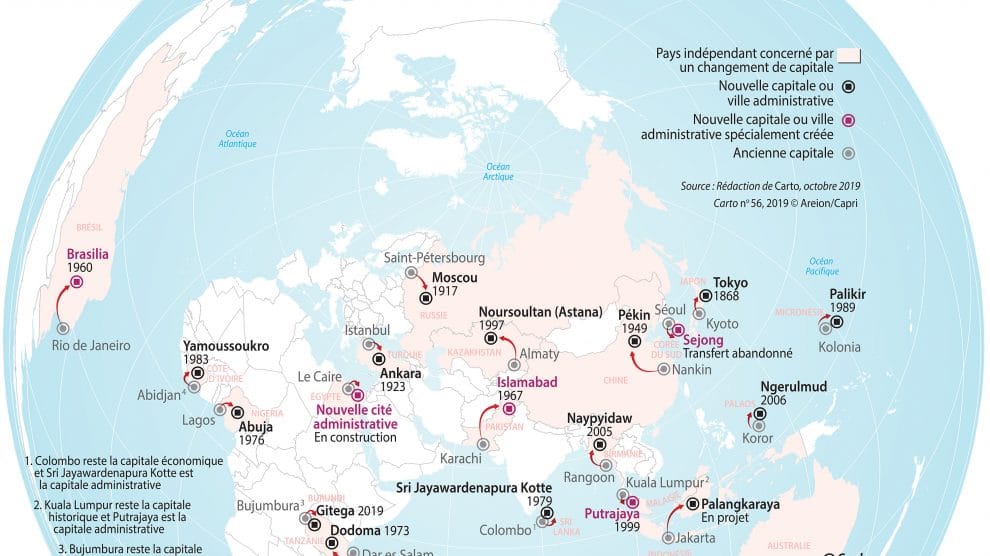

Principalement dans les pays issu de l’époque coloniale, le déplacement de la capitale est un moyen de répondre à diverse problématique, notamment celle d’un exode incontrôlable et donc d’un urbanisme instable.

Lieux de pouvoir par excellence, les capitales ne déménagent pas par hasard. Sorties de terre au prix de travaux titanesques (déforestation, assèchement de cours d’eau, terrassements), ces métropoles peuvent viser, au moins officiellement, l’amélioration de l’aménagement du territoire. La mobilité des capitales et l’élaboration de nouvelles centralités du pouvoir ne sont pas nouvelles. Qu’elles répondent à un besoin d’affirmation de jeunes États-nations (comme au Kazakhstan), à une volonté de « décongestion » ou de rééquilibrage territorial avec un éloignement marqué de l’ancien centre politique (à l’image du cas indonésien), ou encore à un désir de légitimation étatique ou de démonstration de puissance (on pense ici à la NCA de l’Égypte), les nouvelles capitales ont une charge symbolique forte. Destinés à cristalliser des sentiments d’appartenance nationale, ces hauts-lieux du pouvoir sont fréquemment présentés comme des vitrines du développement national et de la modernité, avec à l’appui une architecture monumentale et ostentatoire.

Exemple étudié plus en profondeur ci dessous, la cas de Brasília, qui devient, en 1960, la nouvelle capitale du Brésil. Le président Kubitschek estime que Rio de Janeiro, alors capitale du pays depuis 1763, est trop à l’étroit pour une population en pleine croissance. Conçue par l’urbaniste Lucio Costa et par l’architecte Oscar Niemeyer, Brasília se veut un idéal de modernité.

Exemple de capitale déplacé :

Exemples d’échecs bilatéraux : de l’irrespirable à la ville fantôme

Panorama des pays ayant procédés à un transfert de capitale car leur précédentes capitale était devenue irrespirable aussi bien au sens propre que figuré : pollution, embouteillage, bruit etc…

Tanzanie : De Dar es-Salaam à Dodoma

En 1973, déménagement de la capitale dans le but d’avoir une métropole plus centrale, plus accessible. Avec un succès mitigé : la vie administrative, commerciale et industrielle est restée à Dar es-Salaam. Même les ministères n’ont pas bougé, et ne migrent à Dodoma que pour les sessions parlementaires.

Malaisie : De Kuala Lumpur à Putrajaya

Située à 25km au sud de Kuala Lumpur, Putrajaya est depuis vingt ans la capitale administrative du pays, officiellement pour proposer une alternative moderne à la précédente, irrespirable.

Nigeria : De Lagos à Abuja

Au Nigeria, c’est aussi l’explosion démographique de Lagos qui pousse le gouvernement à décider du transfert de la capitale à Abuja, en 1976. Mais pas seulement : ce déménagement permettait de choisir une région neutre, pour ne privilégier aucune des trois ethnies principales du pays – tandis que Lagos est essentiellement yoruba.

«Mais la plupart du temps, il y a l’idée que les dirigeants vont se mettre en scène, vont montrer leur puissance, leur capacité à agir sur le monde en créant ces villes, Pour qu’on se souvienne d’eux, à travers un objet isolable comme la ville.» Jacques Lévy

Un échec total : le cas de Naypyidaw

Capitale construite pendant des années dans le plus grand secret, dévoilée en novembre 2005 pour remplacer Rangoun, Naypyidaw est la ville qui représente le mieux cet échec d’un exode urbain contrôlé. Pour la simple et bonne raison qu’aujourd’hui la ville est presque fantôme, ou du moins surdimensionnée.

L’histoire de Naypyidaw commence en novembre 2005, quand la junte birmane annonce la délocalisation de la capitale Rangoon, située au bord du fleuve Irrawaddy et à quelques kilomètres de la mer, vers ce site au milieu de la jungle. La construction de Naypyidaw, qui signifie “Demeure du Roi”, aurait coûté 4 milliards de dollars (3,69 milliards d’euros), dans un pays qui dépense à peine 0,4 % de son PIB pour la santé de ses citoyens, l’un des pourcentages les plus faibles au monde. Une ville d’une superficie de 4 800 km2 soit six fois la taille de New York, avec des voies de circulation pouvant accueillir jusque 20 files de véhicules, et qui s’étendent à perte de vue. Mais aucun habitant. Ou très peu. Les raisons de cette délocalisation demeurent obscures. Crise mégalomaniaque du chef de la junte Than Shwe, ou souhait de la junte de se soustraire de la populeuse Rangoon où des mouvements de contestation sont toujours possibles ?

Ainsi, si la volonté de cette création était d’attirer des habitants, c’est un échec : Centres commerciaux vides, artères austères et immeubles inoccupés : les populations ne s’emparent pas de cette nouvelles capitale, loin de leurs besoins et, parfois aussi, de leur pouvoir d’achat. La ville a été conçu pour des habitants avec des moyens supérieurs que ceux du Myanmar. Ce qui fait qu’aujourd’hui (et probablement pour toujours) la ville est déserte.

Vidéo de l’AFP sur Naypyidaw, où des locaux s’exprime sur leur ressenti vis-à-vis de la ville, notamment du fait que certain fonctionnaire ait été obligé de déménager. (pas de lecture possible sur le site, cliquer sur « Regarder sur Youtube »)

La réussite nuancée de Brasilia

Avec plus de quatre millions d’habitants, Brasília est aujourd’hui la capitale politique du pays et sa quatrième agglomération par la population. Mais la « vitrine » qu’elle devait être est menacée, notamment par sa croissance urbaine effrénée qui remet en cause le modèle voulu par ses concepteurs, une ville logique et fluide et un modèle de fraternité entre ses habitants.

Brasília, construite entre 1956 et 1960 pour être la nouvelle capitale du Brésil et une ville exemplaire, planifiée et fraternelle, est aujourd’hui de fait une de ses capitales, mais aussi une métropole complexe de plus de deux millions d’habitants. Ayant changé d’échelle, elle connaît désormais des problèmes semblables à ceux de bien d’autres métropoles mondiales, de la différenciation sociale à des problèmes de politique locale de plus en plus aigus.

L’idée d’un déplacement de la capitale Brésilienne vers l’intérieur du pays dans le but de recentrer le développement, qui jusque là, ce concentrait sur le littoral, remonte au XIXème siècle mais c’est en fin de compte Juscelino Kubitsche (Président de 1956 à 1960), qui fait sortir Brasília de terre. Pendant la période républicaine, le projet avait suscité un grand engouement. Chaque groupe de pression justifiait à sa manière la nécessité d’une nouvelle capitale : la ville de Rio de Janeiro, trop peuplée, était un foyer insurrectionnel et une menace constante pour le pouvoir. Placée trop près de la mer, une capitale est vulnérable en cas de conflit armé : au centre du pays, le siège du pouvoir serait mieux protégé, justifiaient les militaires.

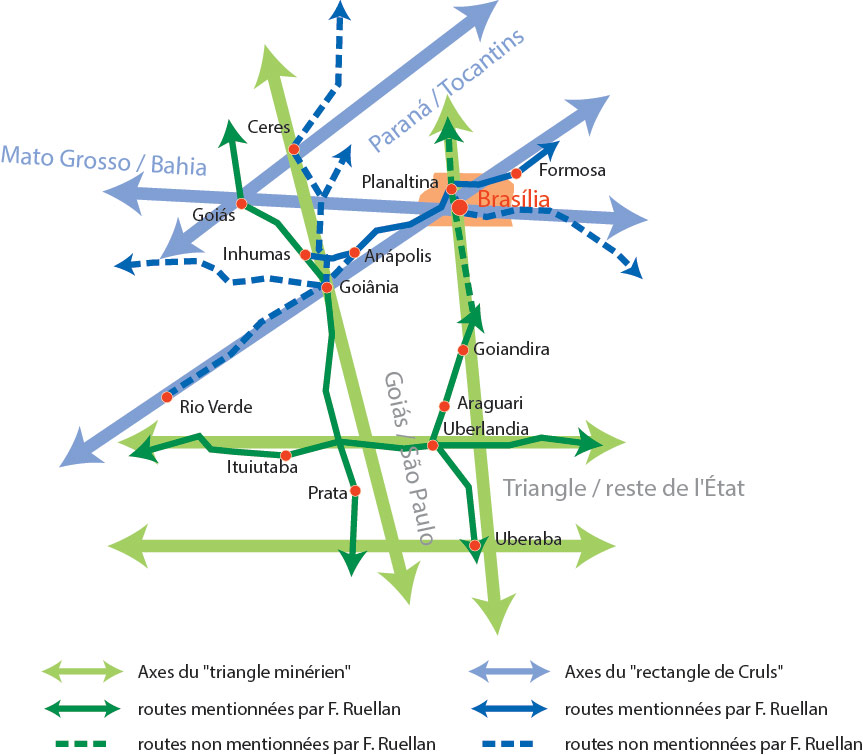

Du point de vue des liaisons régionales, le site finalement choisi présentait bien des avantages, eux aussi discernés par Ruellan : « Il est clair que sur l’axe Inhumas, Anápolis, Planaltina et Formosa il y a une chaîne de carrefours qui ouvrent des voies vers l’Amazonie, le Nord-Est, les côtes atlantiques et le Mato Grosso et sont des sites privilégiés pour l’installation d’une capitale nationale. ».

Ci contre une figure réalisé par Hervé Théry en 2017 qui représente le raisonnement de Francis Ruellan. Cela montre comment Brasília a permis de relier deux séries de routes (ou, à l’époque, de pistes), celles de la région qu’il appelait le « triangle minérien » (le Triângulo mineiro, à l’ouest du Minas Gerais) et les axes principaux du « rectangle de Cruls », défini comme le site de la future capitale.

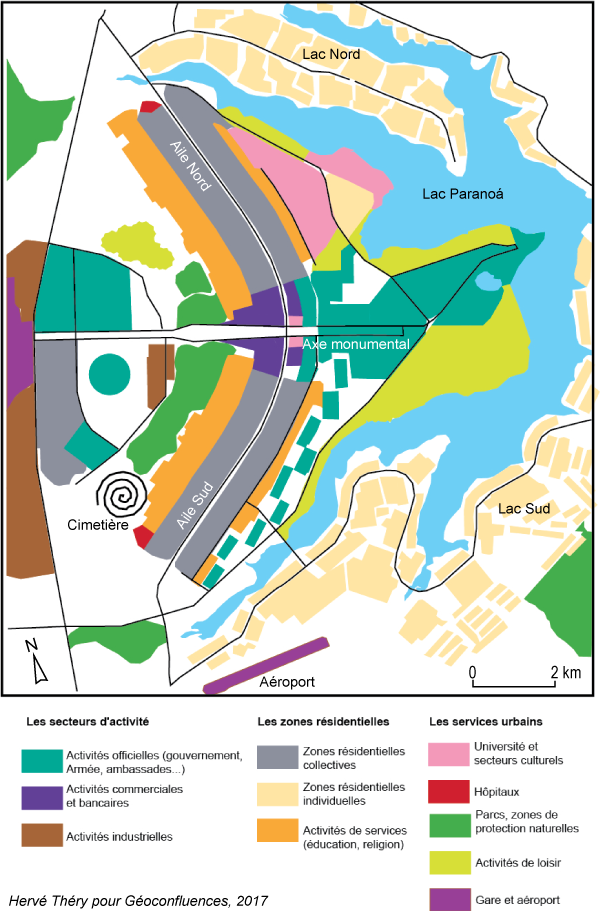

Le plan de la ville ci contre détermine de manière rigide des zones fonctionnelles dans lesquelles ne se mélangent pas travail et habitation. Les aires résidentielles Nord et Sud sont découpées en quadras résidentielles, carrés des 500 m sur 500 m accessibles deux à deux par le biais d’une entrée unique et pourvues de différentes infrastructures (éducation, santé, loisir, religion et petits commerces). Les activités économiques et administratives sont localisées le long des axes est-ouest, on y accède par le biais de voies rapides et l’axe central autoroutier. Les ministères sont disposés le long du « bec d’avion », alors que les activités commerciales, les hôtels, les banques et diverses autres installations (armée, communications, parc) sont localisés dans le « corps de l’avion ».

De rares adaptations ont été faites dans des quartiers ajoutés plus tard au Plan Pilote, comme le quartier Sudoeste, où les commerces et services ne sont pas intercalés entre les quadras, mais alignés sur les axes de circulation. Cela prend en compte le fait qu’aujourd’hui les habitants ne vont plus faire leurs courses courantes dans des commerces de proximité (ils les font en voiture au supermarché) mais aiment flâner à pied et découvrir des biens et services plus rares.

Les problèmes de Brasilia la rattrapa malheureusement assez vite : les blocages des voies de communication, la pression environnementale et les inégalités sociales.

Dans un certain nombre de domaines le modèle semble avoir rencontré ses limites, notamment pour ce qui est de la circulation automobile. Bien que les axes de circulation aient été largement dimensionnés, ils ont été conçus en fonction des critères de la fin des années 1950. La multiplication du nombre des voitures par ménage et surtout la centralisation des emplois dans la partie centrale du Plan Pilote font qu’à certaines heures apparaissent des embouteillages et que les problèmes de stationnement deviennent aigus aux environs des ministères.

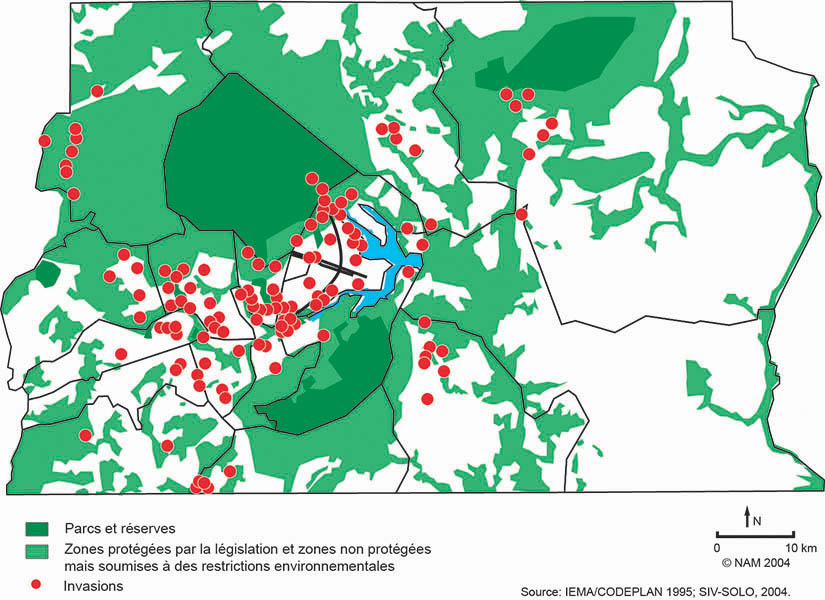

Un autre problème sérieux est celui de la pression sur l’environnement. Alors qu’il avait été prévu de très vastes espaces protégés et que beaucoup d’autres sont protégés par la législation générale sur la protection de l’environnement (comme les zones humides et les zones de forte déclivité), la pression s’accentue avec la croissance de la population et en particulier avec les « invasions » (lotissements illégaux) qui se produisent par définition dans des zones inconstructibles.

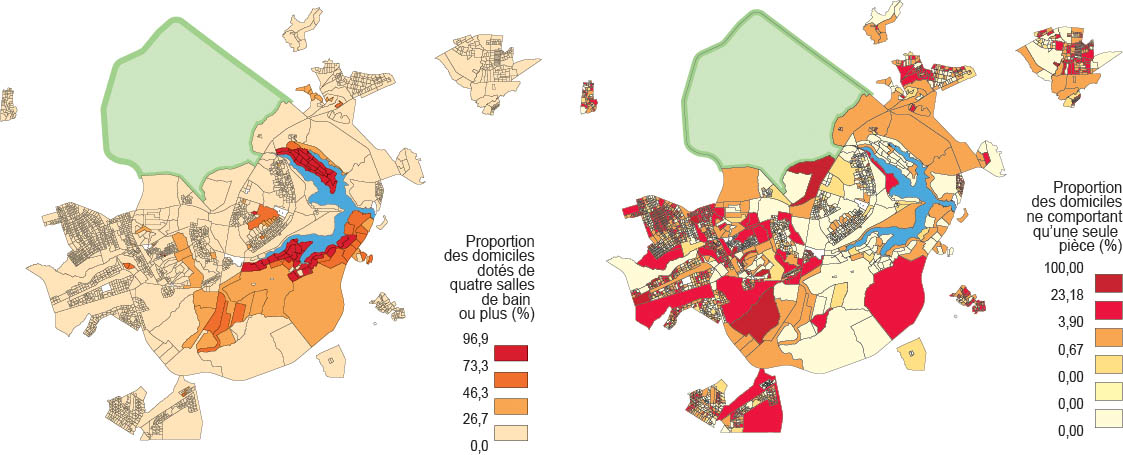

La métropole en voie de formation, contrairement à la ville planifiée qui a été son point de départ, est en effet désormais un territoire fragmenté, marqué par des oppositions de plus en plus fortes entre quartiers. Alors que le plan initial visait à faire cohabiter riches et pauvres dans un ensemble harmonieux et planifié, la réalité d’aujourd’hui révèle une différenciation accentuée entre quartiers riches et quartiers pauvres.

Les zones où ce type de logement est le plus fréquent (entre 73 % et 97 % des logements) sont les deux quartiers résidentiels du bord du lac, Lago Sul et Lago Norte. La seconde carte recense les logements composés d’une seule pièce, en général louée ou cédée gratuitement (cômodo), par opposition aux autres logements, qui sont en général des appartements (dans le Plan Pilote) ou des maisons (partout ailleurs) : ce type de logement connote la pauvreté, c’est le logement les immigrants récents qui attendent une distribution de lots de terre pour construire leur maison.

Un exode urbain forcé par le changement climatique

L’exemple le plus frappant aujourd’hui est le cas de l’Indonésie, avec le déplacement de Jakarta pour une nouvelle capitale situé sur l’île de Bornéo. L’un des raisons principales de ce déplacement est la montée des eaux qui menace la capitale indonésienne.

Jakarta est une mégapole surpeuplée, polluée et exposée au risque de submersion avec la montée des eaux de la mer de Java. Face à ces contraintes, le président Joko Widodo (depuis 2014) a annoncé en août 2019 la construction d’un nouveau centre politique et administratif, qui devrait voir le jour sur l’île de Bornéo d’ici à 2030, à Palangkaraya.

Plusieurs raisons expliquent cette décision. L’agglomération de Jakarta, qui englobe les villes voisines de Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi, est saturée par la congestion de son trafic automobile. Avec ses quelque 30 millions d’habitants (2018), ce qui en fait la métropole la plus peuplée d’Asie du Sud-Est, elle est aussi l’une des villes les plus polluées dans le monde. Sans compter les importantes inégalités sociospatiales entre les immenses bidonvilles des périphéries et les quartiers aisés et d’affaires du centre. Elle est donc loin de constituer une vitrine brillante de l’Indonésie, pays émergent peuplé de 270 millions d’habitants en 2019 et 16e puissance économique mondiale (avec un PIB de 1 100 milliards de dollars en 2018).

Mais la ville et ses populations sont surtout de plus en plus exposées au risque de submersion. Au bord de la mer de Java, la mégapole est soumise à la montée des eaux à cause du changement climatique. Depuis plusieurs années, les autorités ont lancé de gigantesques projets de construction de digues afin de protéger les districts fréquemment inondés. En vain : des quartiers entiers ont désormais les pieds dans l’eau et Jakarta s’enfonce de plusieurs centimètres chaque année, phénomène qui s’aggrave en raison du pompage des eaux souterraines, nécessaire pour alimenter les habitants en eau potable.

D’autres raisons expliquent ce transfert. L’Indonésie est un pays fragmenté, composé de 17 000 îles et îlots. La future capitale sera ainsi en position plus « centrale » de l’archipel. L’objectif économique des autorités est de déconcentrer l’île de Java, où se trouve Jakarta, qui représente 58,5 % du PIB du pays en 2018, contre 8 % pour la province de Kalimantan, et de mieux équilibrer le territoire national.