Mythe ou réalité : Peut on encore parler d’exode aujourd’hui ?

La situation actuelle et les origines du questionnement

Pourquoi aujourd’hui (depuis le COVID notamment) se questionne-t-on sur une nouvelle vague d’exode en France ? La situation est elle si différente de l’avant pandémie ?

La crise sanitaire liée au coronavirus aurait déclenché, selon les médias, une vague de déménagements d’urbains vers les campagnes. En réalité, elle a favorisé les départs, peu massifs, du cœur des métropoles vers des villes plus petites et des couronnes périurbaines.

La Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) a publié en février 2023 les résultats de son étude sur les mobilités résidentielles avant et après le début de l’épidémie. Elle explique que la crise a amplifié et accéléré des tendances déjà à l’œuvre. Elle précise également le profil et les motivations de ceux qui quittent les centres urbains depuis mars 2020.

A-t-on observé des départs massifs vers les campagnes, en « miroir » de l’exode rural qui marqua les 19e et 20e siècles ? Non, mais plutôt des « petits flux avec de grands effets », répondent les responsables du programme de recherche POPSU-Territoires, basé notamment sur les données de réexpédition du courrier par la Poste après les déménagements ainsi que sur des enquêtes de terrain. De plus dans le cas de Paris, Les Parisiens ont quitté la capitale lors du confinement. Mais sur le long terme, aucun dépeuplement des villes ne se dessine. Globalement, les territoires déjà attractifs avant le Covid le sont restés

Pas de bouleversement mais une accentuation des phénomènes existants

Ainsi, si l’on ne peut pas parler d’exode urbain, on observe quand même des effets dû à la pandémie notamment sur des phénomènes déjà existant.

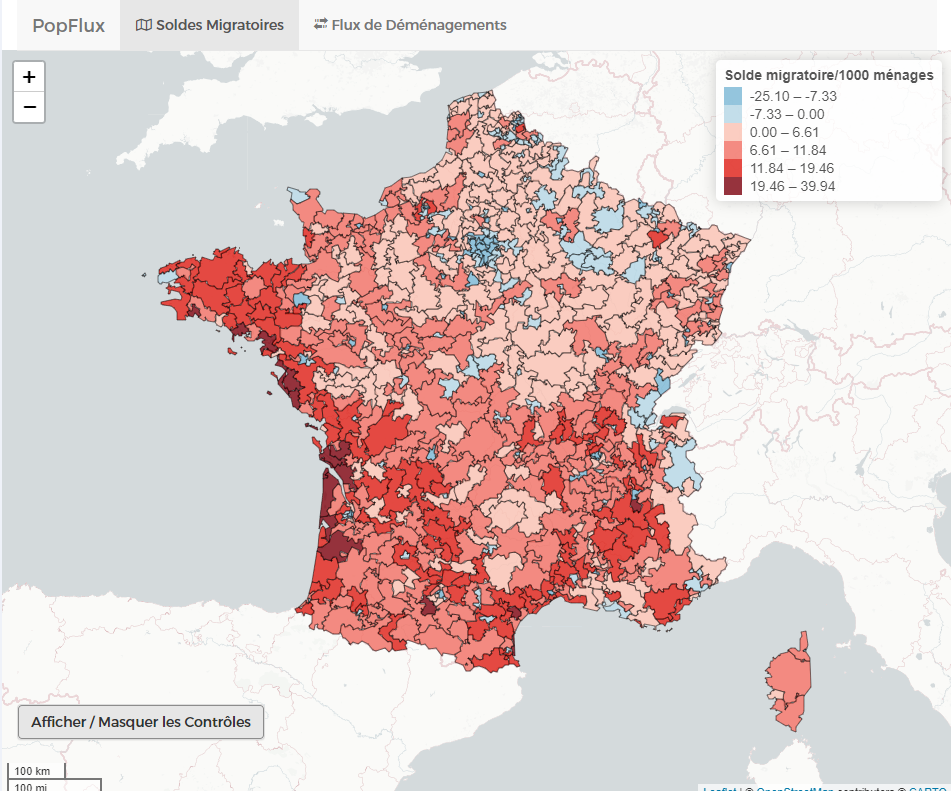

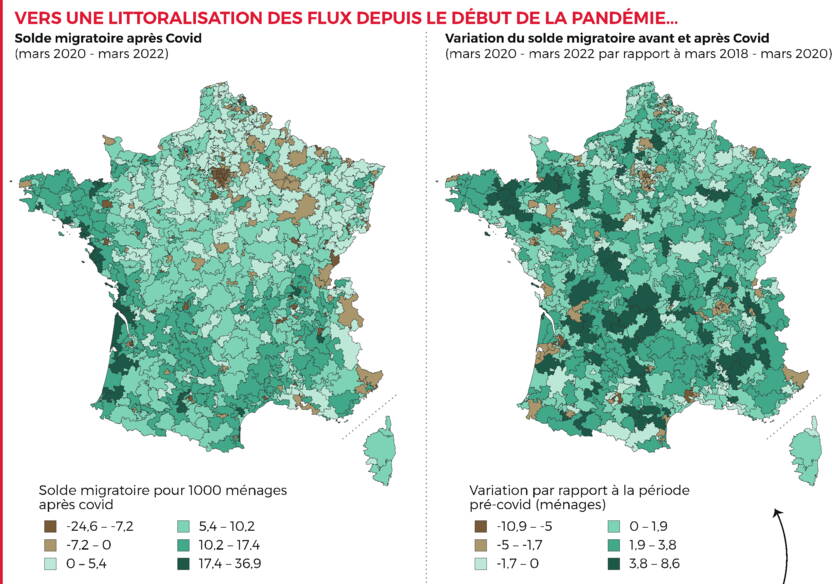

Première de ces tendances accélérées par le Covid : l’attractivité des littoraux, et en particulier de la côte Atlantique (voir cartes ci-dessous). Les chercheurs ont effectivement documenté ce que l’on pourrait qualifier de « ruée vers l’ouest ». Mais cela ne va pas sans poser problème. Entre l’érosion côtière déjà à l’oeuvre, et la menace d’une montée des eaux renforcée par le changement climatique, combien de temps les ex-urbains pourront-ils profiter de leur nouveau cadre de vie iodé ?

« La littoralisation désigne le « processus de concentration des populations et des activités humaines le long ou à proximité des littoraux », soutenue, dans le cadre des mobilités résidentielles, principalement par une « recherche d’aménités pour le cadre de vie des lieux de résidence » Définitions de Géoconfluence.

Les deux cartographies ci-dessus (figure 4) relatives aux soldes migratoires des territoires (maille habitat) donnent une image de l’attractivité résidentielle des territoires depuis mars 2020.

La carte de gauche présente les soldes migratoires depuis mars 2020, et s’inscrit dans la poursuite de tendances lourdes. Elle dessine, d’abord, une ligne « allant de Saint Malo à Genève », qui attirent des habitants notamment dans le cœur de la Bretagne, le long de la vallée du Rhône ou encore dans le cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Cela confirme la forte attractivité résidentielle des littoraux. Mais également cela s’étend vers une forte attractivité des rétro-littoraux, c’est à dire qu’il y a une diffusion croissante de l’attractivité des littoraux au delà du trait de côte. A l’inverse, les soldes négatifs se concentrent dans les cœurs de métropoles, dans les montagnes du Sud-Ouest et dans le Nord-Est.

La carte de la variation des soldes migratoires entre les deux années pré Covid et les deux années post-Covid (droite) présente les évolutions des soldes migratoires précédemment décrits depuis le début de la crise sanitaire (hausse, baisse plus ou moins importantes) : elle renseigne sur les tendances depuis deux ans dans les territoires par rapport aux dynamiques démographiques d’avant-crise. Si les dynamiques des territoires apparaissent ici très contrastées, deux remarques sont à noter :

Les soldes migratoires des littoraux du pourtour méditerranéen est en baisse malgré la tendance générale se qui peut indiquer une saturation du marché immobilier.

Des territoires aux dynamiques migratoires plutôt faibles (carte de gauche) connaissent une variation positive importante (carte de droite), en particulier dans le cœur du Massif Central, au Nord de la région Nouvelle-Aquitaine, ou dans le piémont des Pyrénées. Ces « petits flux » peuvent contribuer à alimenter la « renaissance rurale », géographiquement sélective.

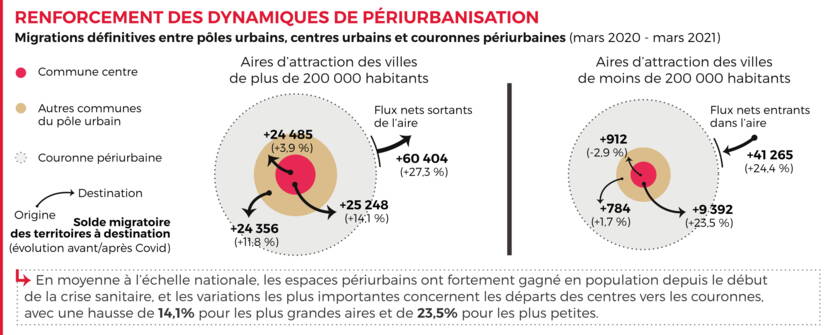

Le « mythe » de l’exode urbain cache également un autre grand mouvement, celui de la périurbanisation, c’est-à-dire l’attractivité de la périphérie des agglomérations urbaines, voir figure ci-dessous, qui va de pair avec un « desserrement urbain » : à une petite ou première « couronne » s’ajoute une deuxième couronne, puis une troisième, voire une quatrième… Car s’installer en milieu périurbain, c’est à la fois vouloir vivre « dans la nature mais non loin de la ville« , explique Dominique Faure. Ce qui représente un défi par rapport à l’objectif « zéro artificialisation nette à l’horizon 2050 », puisque la construction de zones pavillonnaires pour accueillir ces nouveaux ménages vient grignoter les espaces naturels et agricoles.

Cette figure ci dessus présente les déménagements des ménages entre les communes centres des villes (les plus denses), les autres communes du pôle urbain (pourtours directs des centres) et les couronnes des villes (espaces périurbains). Deux tendances de ménages se voit renforcées depuis le début de la pandémie : Tout d’abords le départ des centres urbains denses (que l’on qualifie donc desserrement) qui, en général, se dirige vers les autres communes du pôle urbain ou dans les couronnes. Et aussi le départ des communes des pôles urbains vers les couronnes également. Ainsi en moyenne à l’échelle nationale, les espaces périurbains ont fortement gagné en population depuis le début de la crise sanitaire. Les départs des centres vers les couronnes ont connu une hausse de 14,1% dans les plus grandes aires et 23,5% dans les plus petites. De plus ces grandes aires poursuivent leurs déprises en direction du reste du territoire (+ de 27,3% des flux nets).

Egalement, l’étude identifie 5 profils de personne partent vers les campagnes et couronnes périurbaines :

retraités et préretraités

Certains reviennent au pays après une vie professionnelle en ville ; d’autres, cherchant un cadre de vie de qualité (soleil, verdure, mer), emménagent dans une région qu’ils connaissent.

professions intermédiaires, classes populaires stables

La généralisation du télétravail leur permet de s’installer dans des couronnes périurbaines éloignées, et où les prix de l’immobilier sont moins élevés. Ces déménagements sont parfois liés à des crises familiales ou professionnelles (maladie, burn-out…)

cadres supérieurs, professionnels qualifiés avec enfants

Alors que l’un des deux membres du ménage conserve souvent son poste métropolitain et alterne télétravail et navettes de longue distance, l’autre travaille à domicile.

ménages diplômés alliant télétravail et reconversion professionnelle

Dans une autoentreprise de service (consultant, coaching bien-être…), d’artisanat (bijouterie, boulangerie…), de maraîchage ou de culture à haute valeur ajoutée (plantes aromatiques, par exemple)

personnes en situation de précarité

Qui choisissent parfois un mode de vie alternatif (économie de survie), ou subissent une marginalisation (éviction de longue durée du marché du travail et du marché du logement) les conduisant à une « cabanisation ».

Une renaissance du rural ? Oui mais non sans mal

Dans la vidéo ci dessous le géographe et philosophe Augustin Berque nous parle des effets négatifs d’un retour idéalisé à un habitat rural de la part des urbains.

Dans ces divers travaux Augustin Berque critiques notamment « l’Habitat diffus » et parle de « la nature qui détruit la nature« . Les points négatifs se font principalement du côté écologique et social. Il explique ici que les citoyens, pensant bien faire, entame un retour à la ruralité, mais avec leurs acquis de l’urbain et donc ce n’est qu’un changement partiel. Leurs habitudes, leur travail, amis etc… restent ceux du milieu urbain et donc il ne s’agit pas d’un retour à l’état rural comme il était le cas avant l’exode rural. Augustin Berque prend souvent comme exemple la voiture comme objet matérialisant ce décalage entre nature et vision de la nature par l’Homme. Il prend notamment comme exemple les pubs où l’on y voyait un gros 4×4 dans un paysage de nature sauvage. L’attrape-client disait « Vous aimez la nature ? Prouvez-le lui. Nouveau Pajero 4×4 7 places ». Voilà comment fonctionne l’amour du paysage en cyborgie.

Cyborg est le nom qu’il donne à ces individus « néo-ruraux » attaché à leurs valeurs et habitudes urbaines. Il critique également le pavillon, qu’il associe, de la même manière que la voiture, comme figure principale de ce système. Il y parle du pavillon comme refuge de leur fuite de la ville mais il y a une contradiction forte avec le faite que le pavillon reste équipé de machine commandé sur internet.

« La parabole des Livreurs montre que ce système détruit son objet même. Alors pourquoi Cyborg ne peut-il se passer de son Pavillon ? C’est d’abord qu’il vit dans un prédicat instauré par la révolution fordienne Au sens de renversement, comme on parle de la révolution… ; c’est-à-dire où la consommation massive de biens individuels (par exemple d’automobiles Ford et de mas provençaux) tend asymptotiquement à se substituer au capital social qu’exaltait la ville »

« Quand votre amour de « la nature » (en termes de paysage) détruit la nature (en termes d’écosystèmes donc de biosphère), quand la composition urbaine est remplacée par l’espace foutoir, quand votre mode de vie détruit la vie (i.e. la Sixième Extinction), vous êtes en acosmie. La cosmicité, ce serait au contraire que l’Humanité trouve un modus vivendi compatible avec l’ordre (le kosmos) de la nature. »

« Quand vous avez besoin de deux voitures par ménage parce que vous avez choisi de vivre au fond de la nature, vous la détruisez. »

Ainsi, cette motivation même de vouloir vivre dans la nature n’est qu’un processus de destructions supplémentaire de l’espace rural, la motivation de vivre au plus près de la nature est une obsessions occidentale issu d’un paradigme de la suburban nation américaine. Il n’y a aujourd’hui pas d’exode urbain mais il y a une exode des urbanités dans l’espace rural, ce qui participe à sa disparition comme 1 siècle auparavant l’exode rural l’avait commencé.