Le début de l’exode urbain ou plutôt le début de nouvelles dynamiques de peuplement

La fin de l’exode rural vers un « exode urbain »

Le recensement de 1975 marque un basculement. Pour la première fois, la population rurale se stabilise et des migrations de la ville vers ses périphéries sont à l’œuvre.

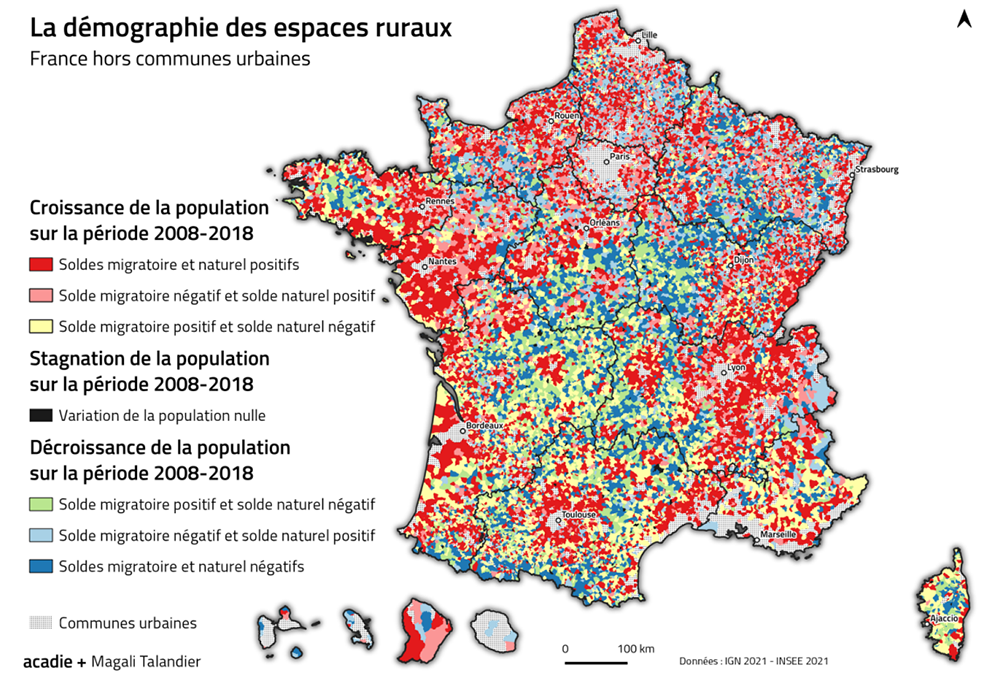

D’après l’INSEE, l’exode rural en France prend fin en 1975, notamment à la suite du remembrement de 1965. Depuis cette date, le solde migratoire de la campagne vers la ville s’est stabilisé. Entre 1975 et 1982 la population rural n’a pas diminué et à même légèrement augmenté, avec une accentuation dans les années 1990 autour des grandes régions urbanisées. De 1999 à 2007, la population rurale a augmenté de 9 % quand celle des villes ne progressait de 4,6 %. L’exode rural est remplacé par deux autres phénomènes la périurbanisation et la rurbanisation. Cela touche principalement des couronnes successives de plus en plus éloignées, et même, après 1990, les espaces ruraux.

Définition de Géoconfluence :

Périurbanisation :

La périurbanisation correspond à l’extension des surfaces artificialisées en périphéries des agglomérations urbaines. L’équivalent anglais est suburbanization. La périurbanisation est un processus dont l’espace périurbain est la conséquence spatiale. La périurbanisation est associée à l’extension rapide et très importante du bâti urbain au-delà de ses limites anciennes, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle avec la démocratisation de l’automobile, et l’attrait du logement individuel.

Rurbanisation :

Néologisme que certains (Brunet, 1992) jugeaient peu élégant, forgé par Gérard Bauer et Jean-Michel Roux en 1976, la rurbanisation désigne le processus d’urbanisation rampante de l’espace rural, d’imbrication des espaces ruraux et des zones urbanisées. L’espace concerné était appelé rurbain. Le terme de périurbanisation tend à remplacer celui de rurbanisation qui a progressivement disparu du vocabulaire des géographes. La rurbanisation introduisait une nuance, celle d’une périurbanisation sans planification, dans laquelle les constructions nouvelles s’imbriquaient dans les trames existantes du paysage rural. En ce sens, elle correspondrait à ce qu’on appelle aujourd’hui en France le mitage.

Plus un exode des centres villes qu’un exode urbain

La dynamique qui prend place après 1975 tend plus vers un étalement urbain qu’une véritable fuite des espaces urbains, dans ce sens peut on parler d’exode urbain ?

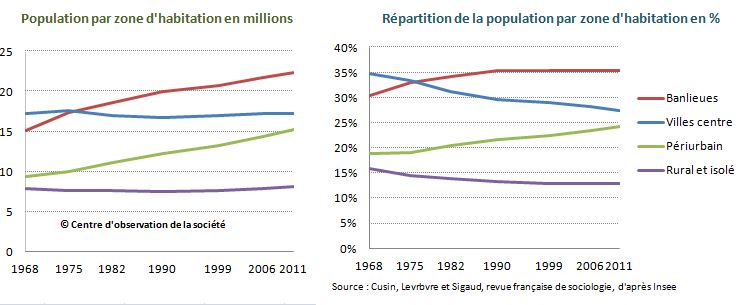

L’essor de l’habitat périurbain a commencé dans les années 1960 et s’est accéléré à partir du milieu des années 1970. Depuis, sa croissance est ininterrompue. La population périurbaine est passée de 9,4 millions à 15,3 millions, pour une augmentation de la part de la population de 19% à 24% entre 1968 et 2011 selon une étude menée par François Cusin, Hugo Lefebvre et Thomas Sigaud. Dans le même temps, la population des banlieues a, elle aussi, progressé mais d’une façon plus lente à partir des années 1990. Le nombre d’habitants stagne dans les villes centres et des territoires ruraux et isolés.

La croissance de la population périurbaine est alimentée à la fois par la densification des communes périurbaines (croissance interne) et par extension de l’espace périurbain, qui englobe une part croissante de communes rurales (croissance externe). Comme le notent les auteurs de l’étude, cette progression n’est pas liée à une seule « marée pavillonnaire » mais aussi à l’intégration de territoires ruraux et urbains dans la zone d’influence des grandes agglomérations.

Plusieurs phénomènes ont contribué à la périurbanisation : les hausses des prix au mètre carré dans les centres-villes, et la généralisation de l’utilisation de la voiture individuelle, facilité par l’amélioration du réseau routier. Ce lieu de vie correspond à une aspiration forte : posséder une maison individuelle et disposer d’espaces verts à proximité. Cette dynamique peut être considéré comme l’antithèse des Grands Ensembles.

Outre toutes les raisons citées précédemment, le développement de la périurbanisation est aussi dû au fait que les centres villes soit devenu invivable pour le français moyen. Prenons comme exemple le cas du centre ville parisien, dans la capitale ce sont presque 20% des logements qui sont vacant ou partiellement occupé, soit un cinquième de lit froid selon une étude de l’Apur. Cela fait de la capitale la deuxième ville française ayant la plus forte part de logements « inoccupés », derrière Nice (28 %). Suivent Grenoble (17 %) et Nancy (16 %), toujours selon l’Apur. Il s’agit pour 72 % d’entre eux de petits logements, d’une ou deux pièces, ce qui correspond aux biens « mis en location meublée touristique », souligne l’Apur.« Il y a des quartiers entiers qui se sont en partie vidés », s’alarme le premier adjoint (PS) Emmanuel Grégoire pour qui cette situation crée de nombreux « effets de bord », notamment « l’étalement urbain et des déplacements supplémentaires », et « fragilise à très long terme l’attractivité économique » de Paris.

La persistance d’un niveau très élevé des prix dans les grandes agglomérations, la baisse du prix du pétrole et la poursuite du développement des infrastructures routières rendent le périurbain toujours très attractif, souvent le seul territoire où l’accès à la propriété reste possible pour les familles des catégories populaires et moyennes. Pour l’heure, le rapport qualité-prix du logement reste très favorable à la maison individuelle, quitte à subir des temps de transports élevés et l’éloignement des emplois et des services, surtout valorisés par les catégories les plus diplômées.

Une requalification partielle du milieu rural

Bien que l’exode urbain soit a relativisé, il y a une nouvelle dynamique dans les territoires les plus délaissés (en Ardèche, dans l’Ariège, dans les Alpes-de-Haute-Provence par exemple), un «retour à la terre» s’opère. Si le grand public connaît ces nouveaux résidents sous l’appellation de «néo-ruraux», des moments successifs peuvent être distingués.

Les néoruraux désignent les nouveaux habitants des communes rurales, originaires de communes urbaines, s’installant dans un espace où ils n’ont pas d’attaches familiales.

« « Néo-ruraux » fait le plus souvent référence aux populations, pour la plupart jeunes, diplômées, d’origine urbaine qui, entre la fin des années 1960 et les années 1970, s’installent dans des espaces ruraux, notamment dans la moitié sud de la France (parmi les territoires investis, l’arrière-pays provençal, les Cévennes, le plateau de Millevaches). Leur installation, parfois en communauté, est marquée par une volonté d’expérimentation de nouvelles formes sociales et un esprit utopique. Elle s’inscrit également dans le mouvement contestataire de la période. » (Tommasi, 2018).

Depuis les années 1980-1990, les termes de néoruraux et de nouveaux habitants désignent, dans l’espace rural, les populations originaires de la ville et recherchant à la campagne un cadre de vie correspondant à leurs aspirations. Leur méconnaissance de leur nouvel espace de vie, parfois associée à une différence d’origine sociale ou un écart de revenu, peut parfois entraîner des problèmes de cohabitation ou de voisinage, associés à une incompréhension culturelle si les néoruraux sont aussi des immigrés (britanniques, néerlandais…). À terme, si le phénomène s’accentue, l’arrivée de néoruraux peut bouleverser la composition sociologique d’une commune, jouer un rôle dans l’échiquier politique local (à l’échelle du conseil municipal), et certains auteurs observent même, dans certains territoires bien localisés, les prémisses d’une gentrification rurale.

Prenons comme exemple le cas de l’Ardèche :

Dans son ouvrage « Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960 » Catherine Rouvière, nous présente différentes étapes de la requalification du département. Bien qu’aujourd’hui, l’Ardèche reste l’un des département les moins peuplés de France il présente tout de même une évolution très intéressante qui représente bien la dynamique générale des campagnes à cette époque. L’ouvrage met ainsi en exergue cinq vague de peuplement : De 1969 à 1973, le moment « hippie » est caractérisé par la dimension communautaire dont l’Ardèche est l’une des terres d’élection. De 1975 à 1985 se dessine une deuxième étape caractérisée par la primauté accordée à l’installation pérenne, dans un cadre agréable, grâce à une activité choisie permettant de vivre décemment, y compris en s’intégrant dans la société locale. Des année 1990 – dont la différenciation avec la précédente n’est pas très nette – avec la pratique de métiers variés transposés de la ville à la campagne, est animée majoritairement par des couples avec enfants et s’avère moins engagée idéologiquement. À partir de 1995, le nombre de nouveaux venus en situation précaire (Rmistes, femmes seules avec enfants etc.) s’accroît. Enfin, dans les années 2000, les « nouveaux autarciques » alimentent une vague plus contestataire de tout ou partie du système socio-économique, notamment sur les terrains écologique ou consumériste.

“Le retour à la terre” se caractérise par une très grande fluidité due à la fréquence des déplacements entre les communautés ainsi qu’à l’ampleur des re-départs favorisés par la disponibilité sociale et les nombreux échecs » (p. 35).

Ainsi, aujourd’hui les espaces ruraux ne sont pour la plupart, plus en perte de population (sauf pour les territoires de la diagonale du vide). En effet de nombreux territoires ruraux ont développé une activité pérenne (comme les activités sportives d’hivers dans les alpes) permettant une hausse importante de l’attractivité et donc l’arriver de nouveaux habitants.