De 1850 à 1975, plus d’un siècle d’exode rural en France

Part de la population rurale et urbaine en France en 1850 et en 2022

A partir de 1846, la Statistique générale de la France (SGF) commence à indiquer le nombre d’habitants dans les espaces urbains et ruraux dans ses recensements.

Population totale

34,9 M

Part rurale

26,4 M

Soit 75.6%

PART URBAINE

8,5 M

Soit 24.4%

densité

62 h/km²

En 2022 la situation c’est littéralement inversé avec des parts relatives similaires pour la population urbaine et rurale mais de manière opposé à la situation de 1850.

Popualtion totale

67,7 M

Part rurale

15.7 M

Soit 23.3%

part urbaine

51,9 M

Soit 76.7%

densité

106.2h/km²

Les premières observations de l’exode rural et ses causes

A partir de 1846, recensement régulier prend place en France permettant d’observer les dynamiques de peuplement sur le territoire.

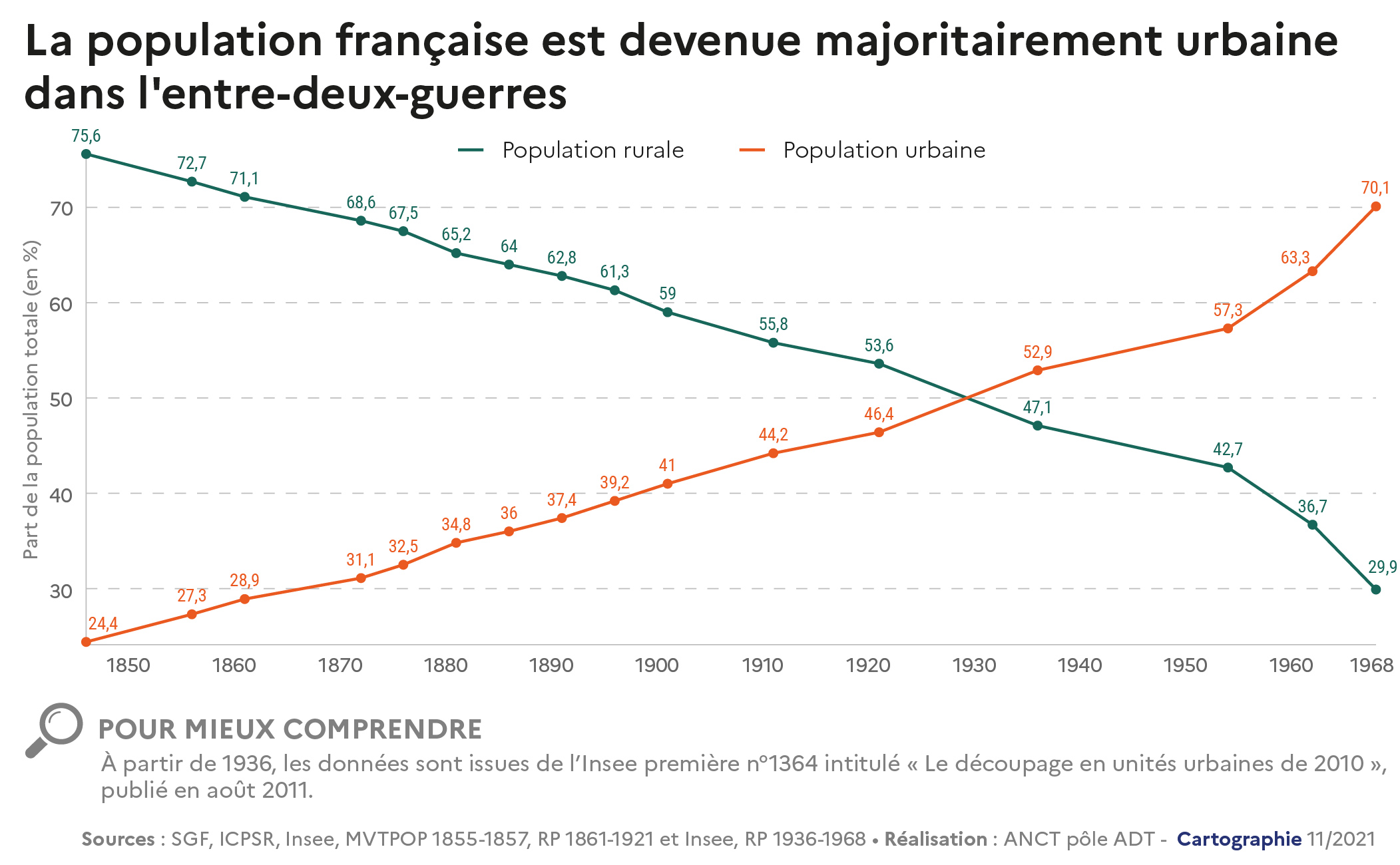

Depuis la création de la Statistique générale de la France (SGF) en 1846, on observe une diminution continue de la part de la population rurale, qui se poursuit au cours du XXe siècle. Cette exode rurale s’explique par les crises successives qui ont touché le secteur agricole au cours du XIXe siècle, notamment la crise de 1846-1847 provoquée par des aléas climatiques, et l’épidémie de phylloxéra qui touche le secteur viticole à la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, le déclin de l’artisanat rural, l’évolution des techniques agricoles et le développement de l’industrie dans les villes ont contribué à l’amplification des départs vers les espaces urbains. À cela s’ajoutent également des raisons sociologiques : un moindre intérêt pour le travail agricole du fait de sa pénibilité, des conditions de vie moins confortables qu’en ville, une crainte du célibat suscitée par le départ des jeunes femmes vers les villes, le souhait de ne plus cohabiter avec les parents et un désir d’ascension sociale. La mécanisation de l’agriculture a également entraîné une baisse de la main-d’œuvre nécessaire pour le travail agricole.

On estime entre 1851 et 1891, une baisse de -54,5% de la population agricole active, passant de 14.3 millions à 6.3 millions en 40ans. Cependant ces chiffres sont à relativiser car les recensements ont tendances à minimiser les chiffres et la définition des actifs agricoles étaient instable l’époque.

Une inégalité territoriale dans l’évolution de l’exode rural

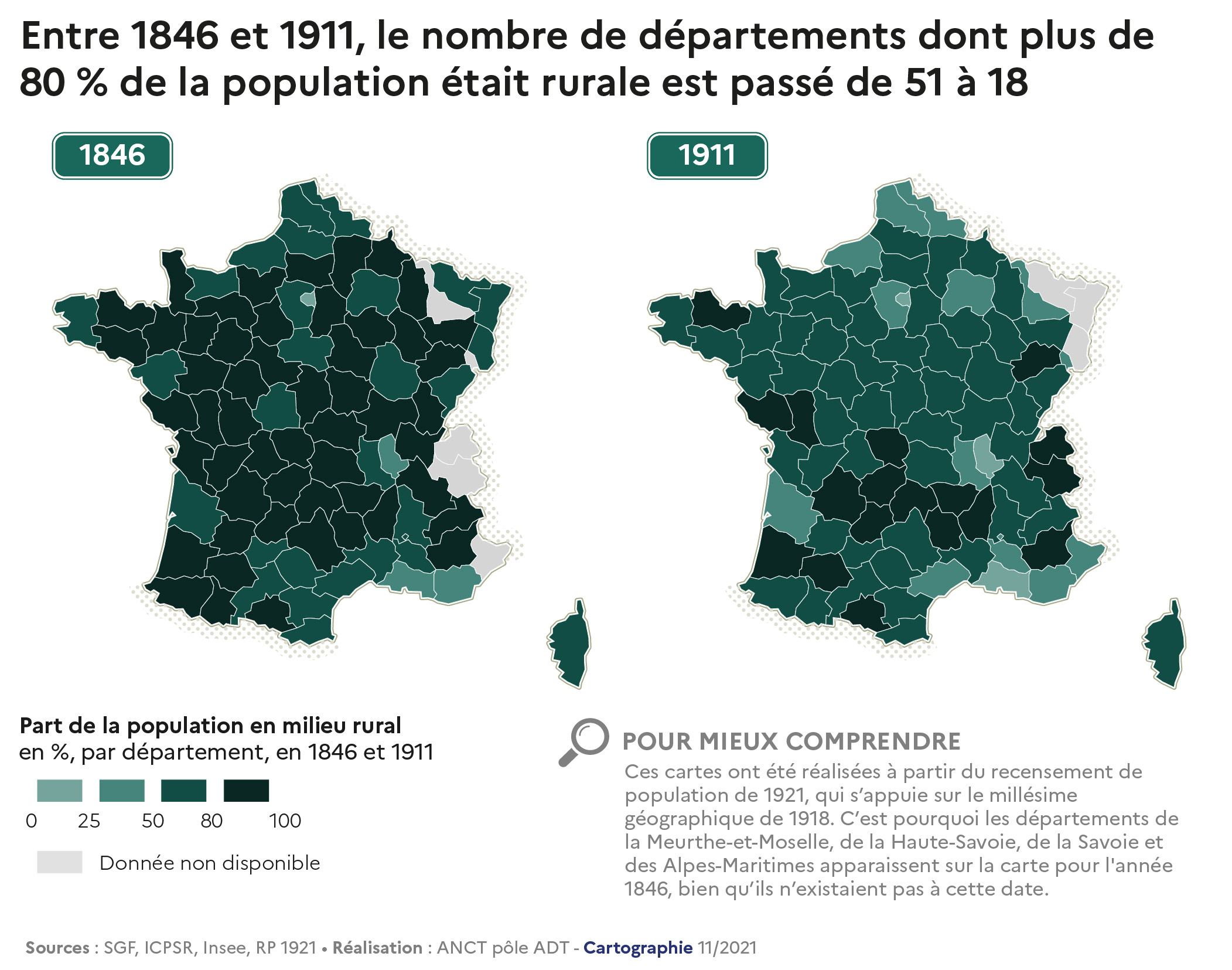

Tous les territoires n’ont pas été touchés au même moment et avec la même ampleur par l’exode rural.

Entre 1846 et 1911, on observe une diminution de la population rurale pour l’ensemble des départements, toutefois, cela est plus marquée dans les départements bénéficiant d’un essor industriel, majoritairement situés dans une partie du Nord et de l’Est de la France ou d’une forte urbanisation. Ainsi la Loire, le Nord, le Pas-de-Calais, le Rhône ou la Gironde oscille entre -24% et -34% de déprise rurale entre 1846 et 1911. En 1911, 22,1 millions de Français (soit 55,8 % de la population) vivent dans les campagnes et 17,5 millions (soit 44,2 % de la population) dans les villes. Les campagnes ont donc perdu 4,3 millions d’habitants au profit des villes. Le nombre de départements dont la population est majoritairement urbaine a quadruplé, passant de quatre à seize.

Entre 1911 et 1921, la population totale diminue de plus de 5 %, mais ce sont surtout les campagnes qui voient leur population décroître de plus de 1,9 million de personnes (soit -8,9 % de la population rurale), tandis que sur la même période, la population urbaine diminue de 128 500 personnes (soit -0,7 % de la population urbaine). Cependant ces chiffres ne sont évidemment pas que dû à l’exode rural mais aussi est surtout aux pertes humaines lors de la Première Guerre Mondiale.

Entre 1921 et 1936, la population française devient pour la première fois de son histoire majoritairement urbaine : 52,9 % des Français vivent dans des espaces urbains en 1936.

En 1968, soit un peu plus de 30 ans plus tard, les territoires ruraux ne comptent plus que 14,9 millions d’habitants (soit 30 % de la population). À l’inverse, 34,8 millions de Français (soit 70 % de la population) vivent dans des territoires urbains.

La fin d’une exode rural massif et le début d’une nouvelle forme de peuplement

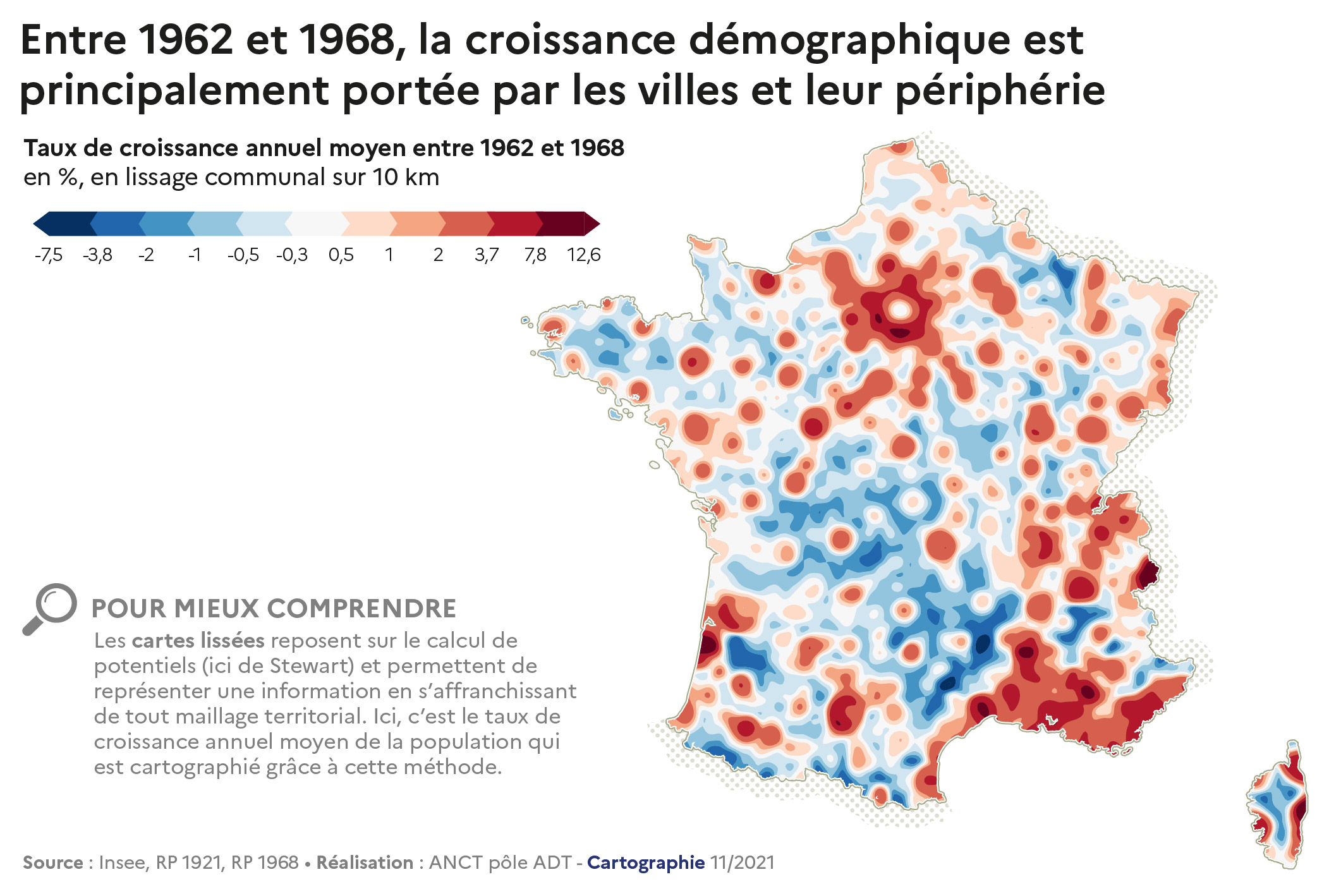

Entre 1950 et 1960, la croissance démographique s’étend alors en périphérie des villes, ce qui marque les débuts de la périurbanisation.

La France est confrontée à un nouveau phénomène urbain lié à plusieurs facteurs : la forte croissance de la population dans les villes, la recherche de conditions de vie plus confortables de la part des citadins et la démocratisation de l’accès aux véhicules motorisés. Ce phénomène nouveau que l’on peut qualifier de manière anachronique de périurbanisation caractérise par un gain de population conséquent dans les communes situées autour des agglomérations.

Entre 1962 et 1968, la croissance démographique est principalement portée par les villes et leur périphérie urbaines, entraînant une extension spatiale des villes et une dissociation croissante entre le lieu de travail et le lieu de résidence, augmentation d’un trajet de mobilité pendulaire. Paris fait office de centre du phénomène en raison de la forte croissance démographique dans l’ancien département de la Seine, mais aussi de l’émergence des transports en commun et de l’habitat pavillonnaire entre le XIXe siècle et le XXe siècle, la périurbanisation a touché la majorité des villes françaises dans des proportions variables à partir de la seconde moitié du XXe siècle.