La représentation de l’exode dans l’art : Première approche

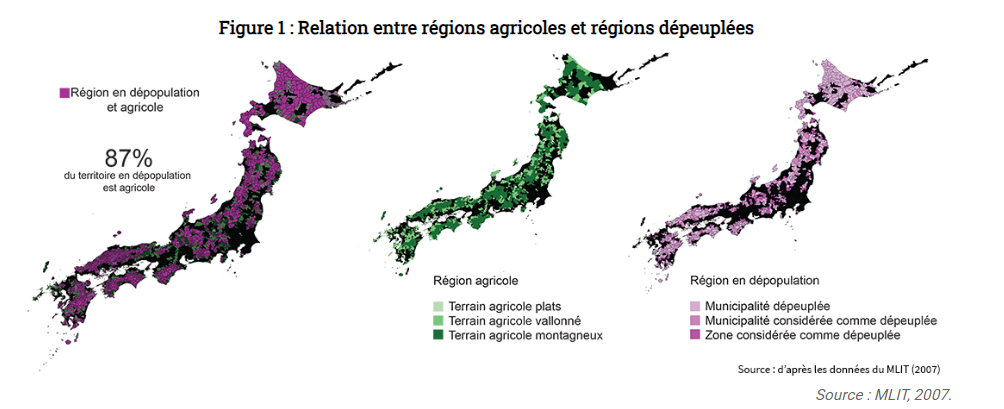

Avant de rentrer dans l’étude des cas pratique de l’exode rural et urbain, voyons la perception de l’exode au travers du regard artistique.

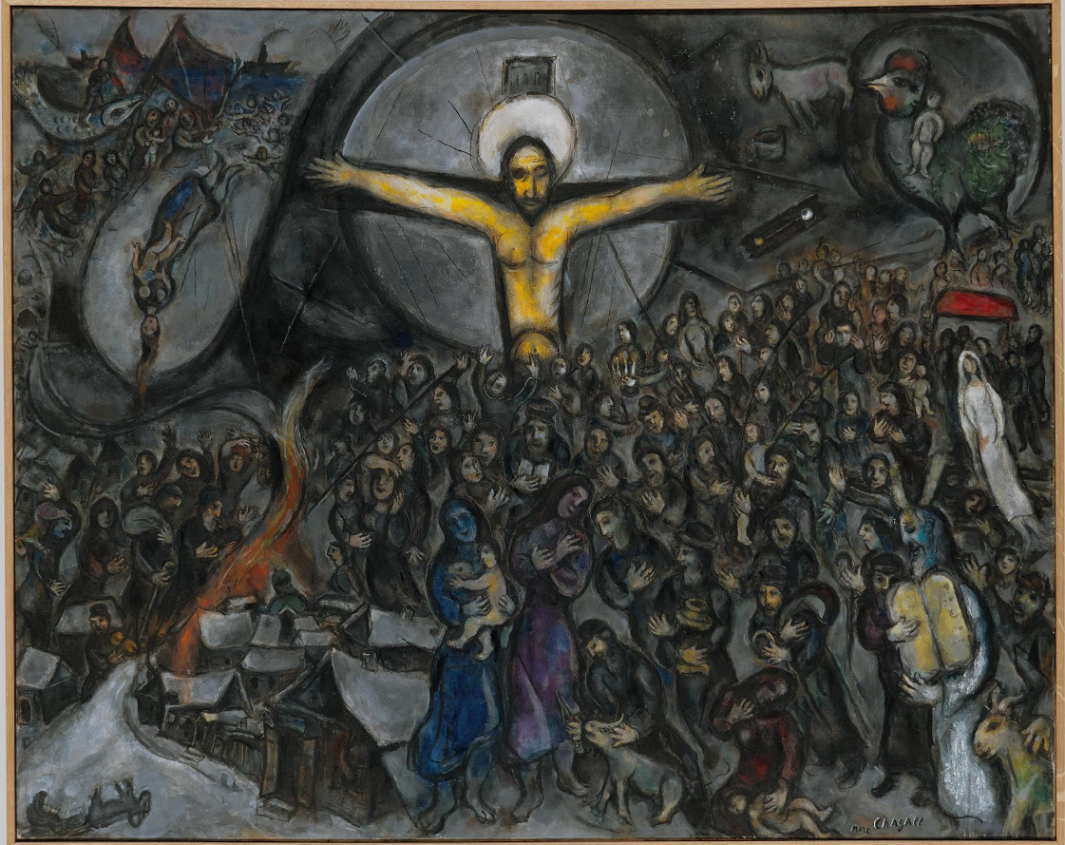

L’exode est une constituante majeure des dynamiques de peuplement dans le monde, souvent synonyme d’espoir et de renouveau, l’exode reste une conséquence de situation parfois tragique. Cette dualité a longtemps été la source d’inspiration artistique. Ainsi au travers de ces représentations artistiques de l’exode, nous pouvons déjà commencer à y percevoir une forme de réalité imprégner dans l’imaginaire de l’artiste. Comme représenter ci-contre avec ce tableau de Marc Chagall exposé au Centre Pompidou, nous pouvons y percevoir une vision très sombre de l’exode. Ici la vision d’espoir est retranscrite avec la figure du Christ, cette imaginaire là n’est pas issu de nulle part. D’un côté l’exode est souvent, pour les personnes déplacés, un abandon de toutes possessions matérielles ne laissant que la religion comme point d’attache. Mais également parce que la notion d’exode elle même est issu de la religion.

L’art peut aussi être un moyen pour les migrants de représenter l’expérience de l’exode, ici une photo issu de l’exposition « L’Exode de l’Humanité » réalisé par l’artiste Cristian Pineda dans le but de changer l’image, principalement de l’occident, vis-à-vis des migrants.

« Lors des projets d’art participatif, les migrants et demandeurs d’asile construisent au travers de leur pièce artistique un narratif basé sur l’expérience de l’espace de départ et de transit ainsi que sur l’illusion future. Ce besoin de s’exprimer est motivé par des expériences de violence extrême et structurelle. »

« La migration est une fuite. La seule échappatoire à la mort.«

L’exode de 1940 en France est une fuite massive de populations belges, néerlandaises, luxembourgeoises et françaises en Mai-Juin 1940 lorsque l’armée allemande envahit la Belgique, les Pays-Bas et la majorité du territoire français pendant la bataille de France, après la percée de Sedan. Cet exode est l’un des plus importants mouvements de population du XXe siècle en Europe.

Ainsi, ce tableau issu de la collection du musée de la résistance et de la déportation du Cher participe à la mémoire de cette période, aussi modeste soit-il, cela révèle une histoire, un parcours, une trace de l’époque.

L’exode rural et urbain, un sujet d’art

Bien sur que l’exode dans son ensemble est un sujet d’art très récurrent temps par son histoire complexe et complète que par sa dimension émotionnelle forte avec le cas des migrants notamment. Cependant l’exode rural et urbain n’est pas à négliger.

Ainsi, l’exode rural principalement mais aussi l’exode urbain, ne sont représenté pas dans l’art de la même manière que les autres types d’exode comme nous avons pu le voir plus haut. En effet, au XIXe siècle les artistes (ici le cas des peintres), nous montrent de manière générale, une représentation de la vie traditionnelle de la campagne. Cependant les mutations sociales comme l’exode rural ou les progrès de la mécanisation les intéressent peu. Ainsi, les artistes de cette époque oscille entre une représentation rustique et embelli (Cf La mare au diable de Sand) de la campagne ou alors une noirceur. (Cf Paysans de Balzac). Ainsi la campagne vue par l’artiste est avant tout une source d’inspiration à la fois par les paysages et par les hommes qui les habitent, mais ce n’est pas un moyen de représenter la réalité, comme peut l’être l’exposition de Cristian Pineda évoqué plus haut. Ainsi, il y a au travers de ces oeuvres la création d’un imaginaire de l’espace rural qui se repend dans la société.

Pour aller plus loin, voici une Fiche visite du musée d’Orsay sur le monde rural vu par les artistes entre 1848 et 1914.

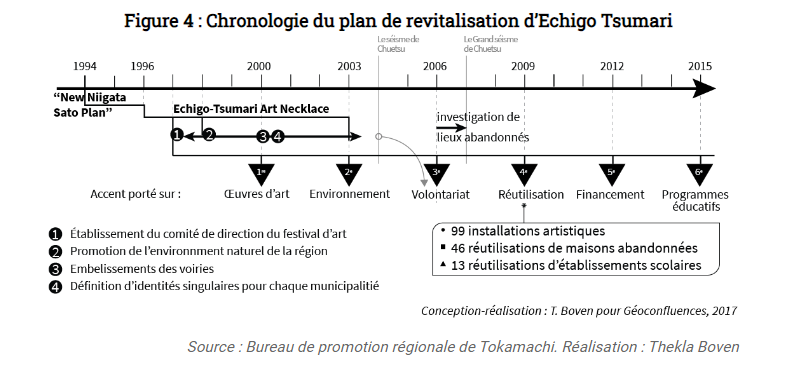

L’art peut aussi être, non pas un moyens de représentation, mais un moyen de redynamiser les espaces ruraux sensibles à l’exode rural et donc au dépeuplement. Prenons par exemple le cas du Japon, qui de la même manière que la France ou d’autre pays développé subit un exode rural et une perte d’attractivité des campagnes. C’est pour répondre à cette dernière problématique que l’artiste japonais Fram Kitagawa souhaite apporté une solutions au travers de son projet de festival d’art contemporain. Ainsi il souhaite remobiliser les communautés locales autour des projets artistiques. L’exemple de la triennale d’art contemporain d’Echigo Tsumari permet de comprendre comment ce type d’initiative favorise le lien social, les échanges intergénérationnels et la rénovation des bâtiments abandonnés. C’est aussi pour les campagnes l’occasion de se doter de nouveaux équipements destinés aux touristes et à la population locale, d’autant qu’une partie des œuvres exposées reste en place et finit par s’intégrer au paysage.

Voir ICI un autre exemple, cette fois ci en France, d’une volonté de redynamiser des villages de territoires ruraux grâce à l’art.