La migration interne en Chine

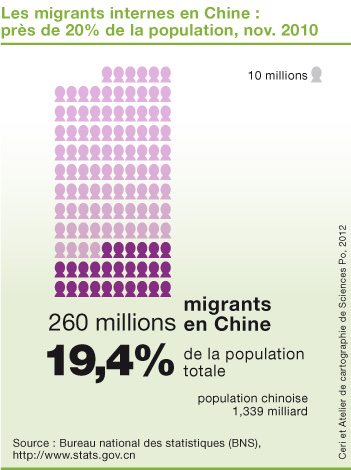

Depuis 1978, la Chine a connu de nombreux changements sur les plans de l’économie et de la société, dont le résultat a été une migration interne massive vers les centres urbains de l’est du pays. En effet, dans les trois décennies précédentes, le nombre de migrants internes est passé de 2 millions au milieu des années 1980 à environ 250 millions en 2012. Naturellement, ces migrants sont des Chinois issus des zones rurales et agricoles, souvent des hommes et des femmes jeunes qui cherchent un emploi urbain et un niveau de vie plus élevé que celui de la génération précédente. Cependant, n’étant pas professionnellement qualifiés ou manquant de connaissances culturelles ou linguistiques, ces jeunes Chinois ruraux occupent souvent des emplois pénibles, dangereux et rejetés par la société locale. Il n’est donc pas évident que la migration interne vers les centres urbains se traduisent par une amélioration de la qualité de vie.

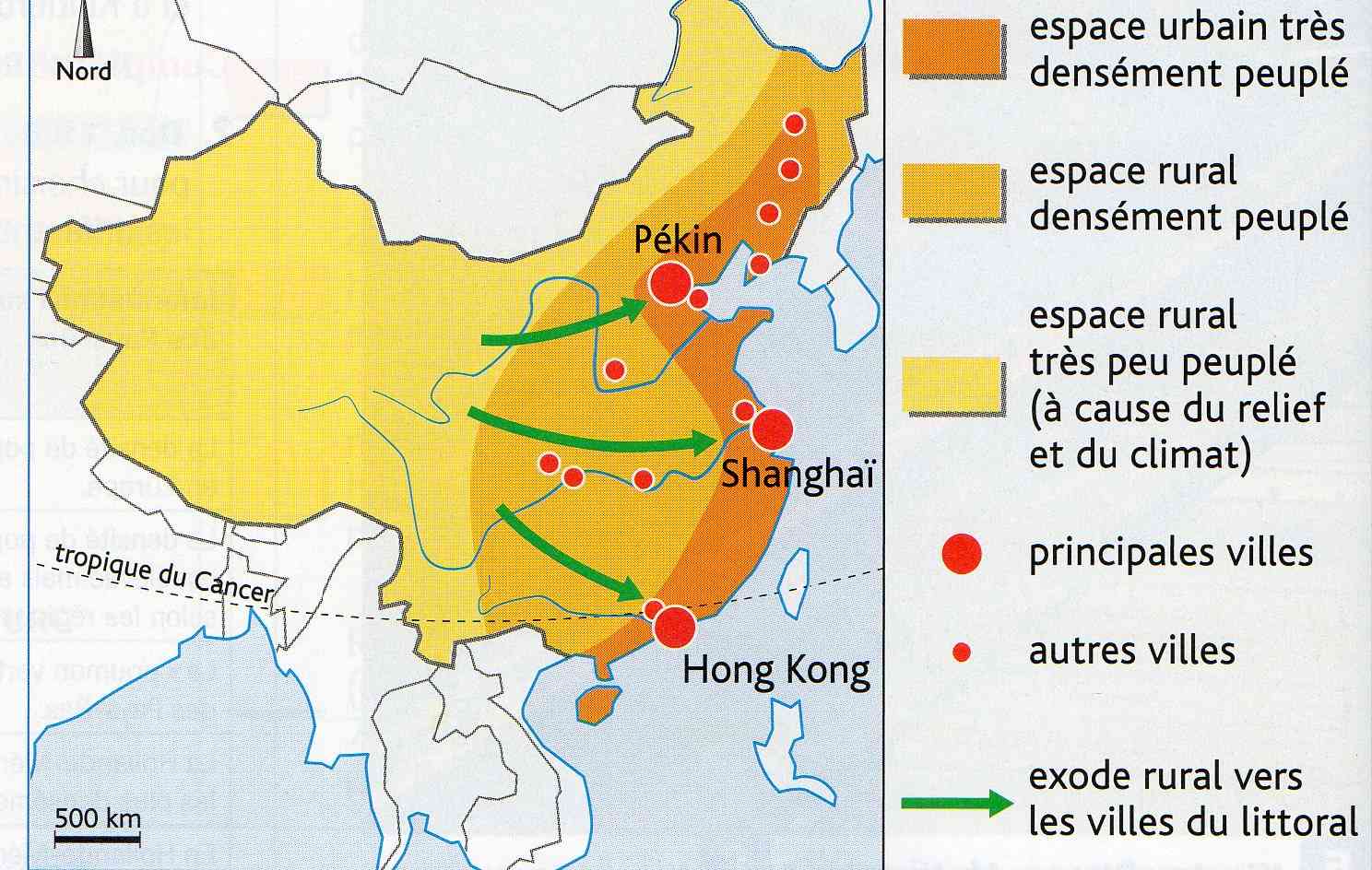

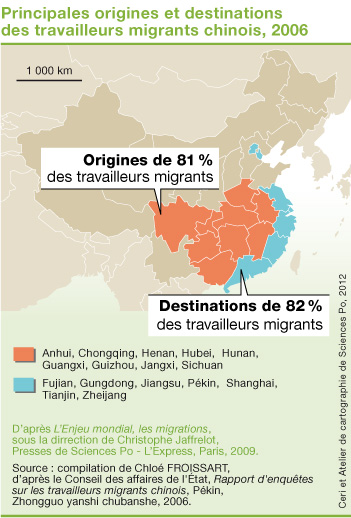

Origines et destinations des migrants

Les flux migratoires intérieurs sont massifs et s’étendent sur tout le pays, depuis le centre et l’Ouest vers la côte Est. Les nongmingong sont originaires des provinces les plus pauvres, notamment du Sichuan, du Henan, du Hunan, de l’Anhui, du Zhejiang et du Jiangxi et s’orientent vers Pékin, Shanghaï, Shenzhen ou d’autres villes de l’Est. Ces flux sont croissants depuis l’ouverture du pays au début des années 1980, et particulièrement depuis les années 2000, avec une dizaine de millions de migrants arrivant en ville chaque année. Le dernier recensement national, dont les premiers résultats ont été publiés en avril 2011, montre qu’en 2010 la population de la zone Est a augmenté de 37, 98%, contre 35.57% en 2000. Depuis 2000, c’est à l’Ouest que le déclin de la population a été le plus rapide. Ces dernières années toutefois, certains migrants commencent à rejoindre les villes de l’intérieur, signe d’un transfert industriel et d’un début de restructuration du modèle de développement économique chinois. Dans ces villes de l’intérieur, plus proches de chez eux et où la compétition est moins forte, les migrants ont accès à de nouvelles opportunités d’emplois et à des conditions de travail parfois supérieures à celles des usines du Guangdong et des autres provinces de la zone côtière.

Non seulement les flux sont massifs mais ils pèsent de plus en plus sur la démographie des grandes villes. A Pékin, d’après le bureau des statistiques de la municipalité, le nombre des résidents originaires d’autres provinces s’élevait à plus de 7 millions en 2010, soit plus d’un tiers de la population totale de la capitale, alors qu’il y a dix ans, seul un résident pékinois sur cinq était migrant. De même, à Shanghai, on considère qu’entre un tiers et un quart de la population de la ville est actuellement constituée de migrants. La plus grande concentration de nongmingong se trouve autour du delta de la rivière des Perles, dans la province du Guangdong, où se situent un très grand nombre d’usines et donc une forte demande de main-d’œuvre. Dans certaines villes de cette province, les migrants sont devenus plus nombreux que les résidents permanents. Parce qu’ils disposent toujours de terres agricoles (souvent trop petites pour pouvoir en vivre – la terre, encore « propriété collective » en Chine, est attribuée par les collectifs ruraux et seul le droit d’utilisation est cessible ou transmissible) et parce qu’ils y ont encore de la famille, la majorité des migrants garde un lien étroit avec leur village.

Beaucoup y rentrent chaque année à l’occasion du nouvel an chinois, avec des économies en espèces et des cadeaux. Les flux de population sont alors massifs, comme en témoigne les dizaines de millions de migrants qui se concentrent tous les ans dans les gares à l’approche du nouvel an chinois. Beaucoup de migrants espèrent retourner définitivement dans leur localité d’origine une fois qu’ils auront pu économiser assez d’argent pour y vivre dans de meilleures conditions. D’après une étude conduite en 2010 par l’université Renmin de Pékin, près d’un tiers des jeunes migrants âgés d’une vingtaine d’années préfèreraient construire une maison dans leur village d’origine plutôt que d’acheter un logement en ville, et seuls 7% d’entre eux se considéraient comme citadins. Toutefois, en pratique, la date du retour est souvent reportée et l’installation en ville devient durable.

Causes de la migration interne massive

Entre 1950 et 1978, la Chine a connu des mesures très strictes en ce qui concerne la migration interne. À cette époque-là, migrer d’une province vers une autre, voire d’un village agricole vers un centre urbain situé dans la même province, était une tâche extraordinairement difficile sans l’autorisation de l’État. Il suffit de dire qu’avant 1978 la libre migration interne était presque inexistante en Chine. Cependant, depuis l’introduction de la politique de “la porte ouverte” sous Deng Xiaoping en 1978, les citoyens chinois ont connu beaucoup plus de liberté en ce qui concerne le choix de leur lieu de travail. Cette politique a déclenché une forte urbanisation surtout dans l’est de la Chine. .

La décentralisation de l’économie

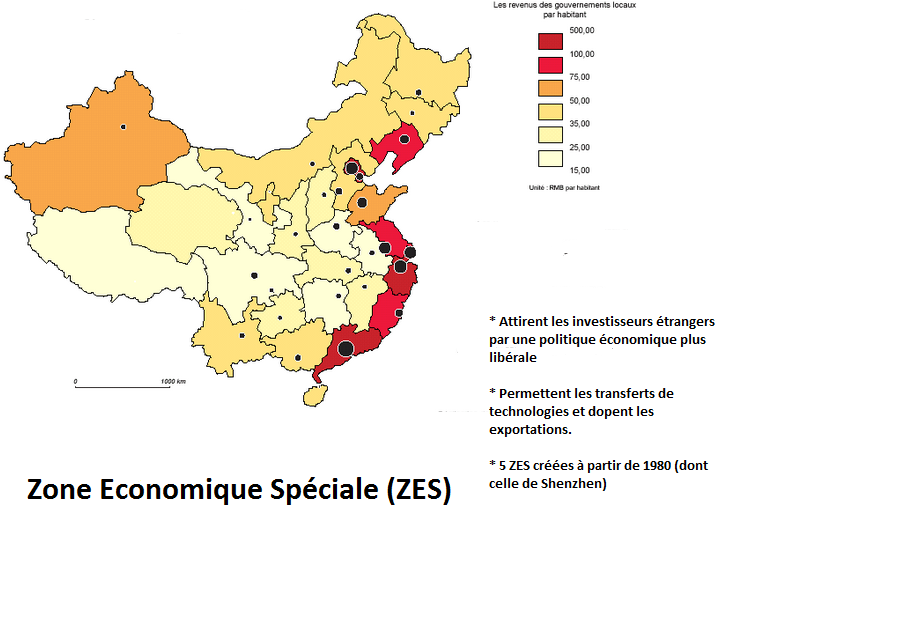

L’une des premières mesures qui provoque un fort exode de Chinois ruraux vers les centres urbains en quête de travail est la décentralisation de l’économie. En effet, pour la première fois depuis l’ère de Mao Tsé-toung, la Chine ouvrait ses portes à l’investissement direct étranger. Cependant, ces investissements ne sont pas distribués uniformément à travers le pays, la stratégie de Deng Xiaoping, conformément à son slogan « certains doivent s’enrichir d’abord », ayant beaucoup favorisé l’est. Par exemple, sur la côte est, on a établi plusieurs zones économiques spéciales qui sont des espaces bénéficiant d’un régime juridique les rendant plus attractives pour les investisseurs étrangers.

Les différences économiques importantes entre la Chine urbaine et rurale

De la fin des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, comme le montre la carte ci-dessous, la Chine a connu un grand écart économique entre la population urbaine littorale, qui profitait des revenus des investissements, et la population rurale, qui n’en profitait pas. Les zones urbaines de la Chine ont connu une croissance économique plus rapide que les zones rurales. La concentration de l’investissement et de l’industrie dans les villes a stimulé la croissance économique, créé des emplois et augmenté les revenus des citadins. En revanche, les zones rurales ont connu une stagnation économique, avec des industries peu développées, des revenus faibles et des opportunités d’emploi limitées. Cette différence économique a entraîné une migration importante des populations rurales vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités. La fin de l’ère maoïste et les changements économiques survenus sous le régime de Deng Xiaoping vont créer un surplus de main-d’œuvre dans les zones rurales. Selon la tradition maoïste, chaque ferme devait fournir un quota spécifique de biens, que ce soit de céréales ou d’autres produits alimentaires. Cependant, vu l’inefficacité du système à l’époque, les quotas imposés aux zones rurales étaient souvent très hauts et exigeaient beaucoup de travail. Avec la privatisation des fermes et l’introduction du système de responsabilité des ménages, si un quota existe toujours, celui-ci est radicalement réduit. Naturellement, cette réduction a laissé beaucoup de jeunes actifs, hommes et femmes, sans travail, le résultat étant une migration vers l’est pour chercher du travail dans les grandes entreprises qui s’y installaient.

L’Affaiblissement du systeme hukou

Le dernier changement sur le plan de la structure de l’État a été l’affaiblissement du système d’enregistrement, appelé “système du hukou ”. le hukou est à la fois un passeport intérieur et un permis de résidence permettant à l’État-parti de maîtriser les flux et les migrations internes de la population. Introduit en 1958, ce système a empêché de façon stricte le libre déplacement des citoyens en Chine. À l’époque, les Chinois étaient dépendants d’un système de rationnement, chaque famille ne pouvant obtenir les rations que dans le lieu pour lequel était délivré leur hukou et nulle part ailleurs. Cela signifie que, une fois que l’on quittait ce lieu, il était de plus en plus difficile de se nourrir. En plus, on avait également besoin du hukou pour obtenir un travail, aller à l’école, trouver un logement. Il était donc presque impossible pour quiconque, et surtout pour un paysan et sa famille, de survivre hors du lieu où le hukou les autorisait à résider. Cependant, à partir de 1978, ces règles sont devenues de plus en plus souples, d’abord avec l’introduction des permis temporaires permettant de travailler quelque temps dans une autre province, puis avec l’abolition totale du système des rations dans les années 1990. À partir de là, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes ont été attirés par les centres urbains et les activités non agricoles. Les années 1970 et 1980 sont donc une période de profonds changements économiques et sociaux qui vont avoir pour résultat un exode de Chinois ruraux vers les centres urbains de l’est de la Chine. Toutefois, ce que ces migrants internes y ont trouvé est parfois loin de leur rêve.

Conséquences de la migration interne massive

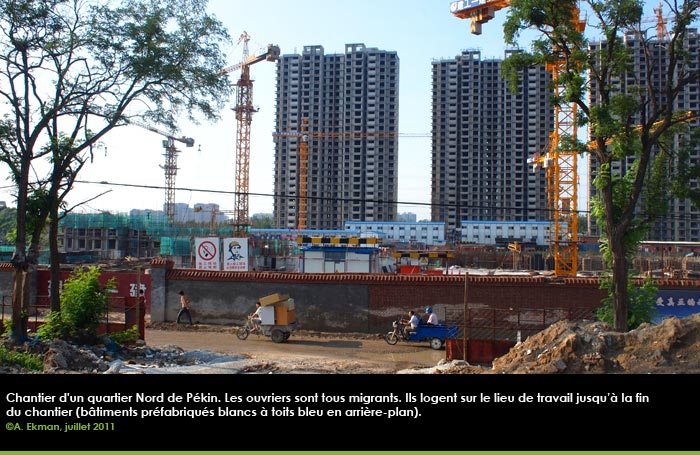

La plupart des migrants chinois venus travailler dans les grands centres urbains et les provinces comme Shanghai ou le Guangdong sont souvent des paysans qui ont un faible niveau d’instruction et/ou qui ne sont guère qualifiés. Il arrive aussi qu’une personne venant de l’ouest de la Chine, du Xinjiang par exemple, ne parle pas forcément la même langue ou le même dialecte que quelqu’un de Pékin. Faute d’expérience professionnelle et de connaissances linguistiques, ces migrants sont souvent embauchés pour accomplir des travaux sales, dangereux et pénibles. Ces travailleurs migrants en provenance des zones rurales sont particulièrement touchés par les conditions de travail dans un grand nombre d’entreprises urbaines où la plupart d’entre eux ont très peu de droits : le travail effectué est souvent précaire et dépend largement des commandes à un moment donné, la rémunération des heures supplémentaires n’est pas toujours versée et les congés ne sont pas toujours payés, et en cas d’accident du travail, il n’existe pas de véritable système d’indemnisation. En plus, dans plusieurs grandes entreprises, l’hébergement disponible pour les ouvriers est souvent exigu et surpeuplé. Là où les conditions d’hébergement sont plus satisfaisantes, ces ouvriers se trouvent souvent mélangés à des ouvriers venant d’autres régions et qui ne parlent pas le même dialecte pour qu’ils ne puissent pas communiquer et organiser des grèves. D’ailleurs, les migrants internes souffrent d’un stigmate fort dans les centres urbains. En effet, depuis un bon moment, la presse locale des grandes villes décrit la migration des campagnes vers les villes comme « un problème » en Chine. Des titres de grands journaux associent souvent les migrants internes au surpeuplement, au chaos, à la délinquance, à la violence et à la prostitution. D’autres titres évoquent le phénomène migratoire de façon négative en utilisant des mots récurrents tels que “vague” et “inondation”, qui provoquent un sentiment d’insécurité. Par conséquent, les migrants ruraux sont considérés comme des citoyens de seconde classe et subissent une forte discrimination. De tels stigmates renforcent les divisions entre les locaux et les migrants internes et rendent encore plus difficile pour ces derniers l’intégration dans cette nouvelle société. Enfin, une conséquence indirecte de ce phénomène est la situation des enfants laissés dans les lieux d’origine dans la Chine rurale pendant que les parents travaillent dans les zones urbaines. La cause principale de cette situation s’explique par le système du hukou. Par exemple, avant 1996, il était interdit d’inscrire les enfants migrants dans les écoles publiques si leurs parents n’avaient pas le hukou. Suite à l’abrogation de cette loi, les enfants migrants ont eu le droit de s’inscrire dans les écoles publiques hors de leurs communes d’origine, mais alors ils devaient payer très cher. C’est ainsi que vers la fin des années 1990, la plupart des écoles publiques demandaient, pour chaque enfant migrant, environ 2 000 yuans par an pour l’inscription dans une école primaire et 50 000 yuans par an dans un établissement secondaire. Ces coûts élevés ont empêché les migrants d’amener leurs enfants avec eux dans les zones urbaines, ce qui s’est parfois répercuté sur la santé psychique de l’enfant. Les conséquences négatives de la migration interne ne sont pas toujours évidentes, surtout pour les jeunes gens qui sont à la recherche d’un niveau de vie plus élevé dans une grande ville. Mais en regardant de plus près, force est de constater que l’exploitation des travailleurs migrants existe depuis très longtemps dans les grandes usines.